덕혜옹주

1912-1989

덕혜옹주는 우리나라 마지막 옹주이다. 고종이 환갑을 맞던 해에 늦게 본 늦둥이 막내 딸이었다.

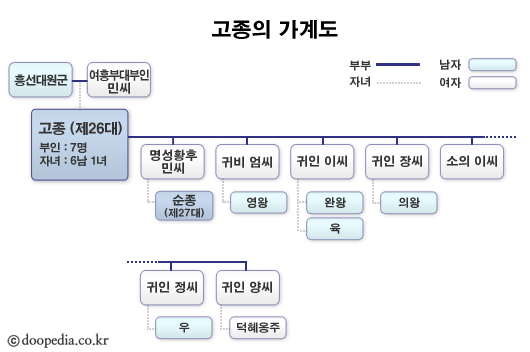

덕혜옹주의 어머니는 소주방 나인 출신으로 고중의 후궁이 된 복녕당 양씨였다. 1907년 고종은 아들 순종에게 양위한 후 태상왕으로 있었는데, 1912년 덕수궁에서 딸을 보았다. 일제에 의해 강제 퇴위를 당한 고종에게 덕혜옹주는 큰 힘이 되는 딸이었다. 고종에게는 9남 4녀의 자녀가 있었지만 3남 1녀만이 성년이 될 때까지 생존했다. 순종, 의친왕, 영친왕 그리고 덕혜옹주이다. 덕혜옹주는 대한제국의 멸망 이후에 태어났기에 황족이 아니라 일본의 왕공족 신분이었다.

고종황제는 아이가 탄생하자마자 복녕당에 직접 찾아가서 산모와 아이를 보았다고 한다. 고종황제는 옹주를 함녕전으로 데려와 대부분의 시간을 함께 보냈다. 지금의 덕수궁의 중화전 뒤에 있는 준명당은 덕혜옹주가 어릴때 생활했던 곳이다. 유치원으로 사용했던 건물로, 어린 옹주가 떨어지지 않도록 울타리를 쳤는데 그 흔적이 아직까지 남아있어서 확인할 수 있다. 덕혜옹주가 외롭지 않게 귀족의 딸들을 이곳을 다니게 했다. 1917년에 왕공족의 신분을 정식으로 인정받았다.

1919년 덕혜옹주가 8살일 때 아버지 고종황제가 승하했다. 덕혜옹주는 '복녕당 아기씨'로 불렸는데 1921년 '덕혜'라는 이름을 받았고, 일본 거류민이 세운 일출소학교에 입학했다. 그리고 영친왕도 그랬듯이 덕혜옹주에게도 일본 유학을 강요했다. 1925년 덕혜옹주는 동경 유학을 떠나게 되었다. 고종이 승하하기 전에 일본인과 정략 결혼할 것을 걱정하여 시종 김황진의 조카 김장한과 비밀리에 약혼을 계획하였지만 일본의 방해로 실패하였다.

일본에 간 날 영친왕과 부인 이방자가 거처한 곳에 머무르며 여자학습원에 다녔다. 당시 덕혜옹주는 늘 보온병을 들고 다녔는데, 일본인 친구들이 이유를 묻자 "독살을 피하기 위해서"라고 대답했다고 한다. 덕혜옹주는 아버지 고종의 죽음이 일제의 독살에 의한 것이라고 생각했을 것이다.

얼마 안있어 1926년 오빠인 순종이 승하했고, 1929년 생모인 복녕당 양씨가 세상을 떠났다. 덕혜옹주는 1930년부터 신경쇠약 증세를 보이고 등교를 거부하는 일이 있었다. 불면증이 심하여 영친왕 저택과 별장에서 요양하다가 조현병 진단을 받았다.

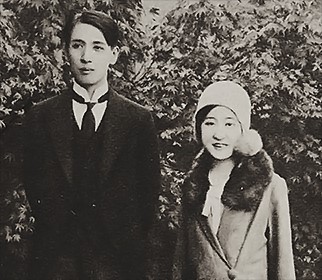

1931년 5월 덕혜옹주는 대마도 백작 소 다케유키와 결혼을 했다. 당시 일본은 조선 왕족을 일본의 황족과 혼인을 시켰는데 영친왕은 1916년 일본 황족 나시모토노미야 마사코와 혼인을 하였다. 조선일보는 일본에서 덕혜옹주의 결혼을 알리는 기사와 함께 결혼식 사진을 실었다. 소 다케유키는 동경대 영문학과를 나온 당대의 엘리트 학자였고 미남이었다. 결혼 초부터 옹주는 실어증 증상을 보였다고 한다. 1년 후에는 딸 정혜(소 마사에)를 낳았다.

그후 덕혜옹주는 조울중과 조현병이 심해졌다. 남편은 집에서 덕혜옹주를 간병하다가 1946년 정신병원에 입원을 시켰다. 일제의 패망 후 소 나케유키는 귀족의 지위를 유지하지 못했다. 1955년 영친왕과의 합의를 통해 덕혜옹주는 남편과 이혼을 했다. 1956년 딸 정혜는 자살하겠다는 유서를 남기도 실종되었고 7년 후 사망처리 되었다.

1945년 해방 이후 덕혜옹주는 궁으로 돌아가기를 원했고, 서울신문 도쿄 특파원 김을한 기자가 노력을 해보았으나 이승만 정부는 왕족의 귀국을 허락하지 않았다. 이후 박정희 정부인 1962년에 귀국길에 오를 수 있었다. 귀국 당시 유치원과 소학교 동창 민용아와 유모였던 변복동이 마중을 나왔다. 덕혜옹주는 낙선재에 들러 순정효황후 윤씨를 만난후 서울대학교 병원에서 요양했지만 회복하지 못했다. 1967년부터 낙선재에서 지냈다. 1968년 전 남편 소 다케유키가 덕혜옹주를 만나기 위해 낙선재로 찾아왔지만 관계자들에 의해 면담이 거부된 일도 있었다.

낙선재는 세개의 건물로 구성되어 있는데, 1847년 헌종이 후궁 경빈 김씨를 위해 지은 공간이었다. 헌종의 사랑채가 낙선재, 경빈 김씨의 거처인 안채가 석복헌, 그리고 대비인 순원왕후를 위해 중수한 건물이 수강재였다. 순종의 계비 순정효황후는 석복헌에서 지내다가 1966년 세상을 떠났고, 영친왕 이은은 1963년에 귀국하여 낙선재에서 1970년에 세상을 떠났다. 덕혜옹주도 귀국 후 수강재에 머물렀고, 영친왕의 비인 이방자도 귀국해서 낙선재에서 함께 여생을 보냈다. 1989년 4월 덕혜옹주는 세상을 떠났고, 9일 후 이방자도 세상을 떠났다.

영화 덕혜옹주에서는 덕혜옹주가 독립운동을 도우며 영친왕을 중국 상해로 망명시키는 일에 가담하는 이야기가 나오는데, 이 이야기는 사실이 확인되지 않은 허구이다.

'아는것이힘이다 > 조선역사' 카테고리의 다른 글

| 효종의 양녀가 되어 청나라로 간 의순공주 (0) | 2019.10.24 |

|---|---|

| 인조의 유일한 딸로 태어나 김세룡의 처로 남은 효명옹주 (0) | 2019.10.23 |

| 조선 불운의 공주 경혜공주 (0) | 2019.10.23 |

| 선조와 인목왕후의 딸 정명공주 (0) | 2019.10.23 |

| 조선생존기 역사속 인물 문정왕후와 윤원형 정난정 (0) | 2019.08.16 |

| 태조부터 순종까지 한눈에 그려보는 조선왕조 (0) | 2019.08.11 |

| 드라마 '신입사관 구해령' 도원대군은 조선 의경세자인가 (0) | 2019.08.08 |

| 대한제국 마지막황제 순종황제와 마지막황후 순정효황후 (0) | 2019.08.04 |