선조

1552-1608

재위 1567-1608

문정왕후는 아들 명종을 왕위에 올리긴했지만 명종에게서는 후사가 없었다. 명종 비 인순왕후에게서 순회세자를 얻었지만 문정왕후보다 2년 일찍 손자를 잃었다. 순회세자는 명종18년 13살의 나이로 죽고, 문정왕후는 명종20년에 세상을 떠났다. 그후 2년 후 명종이 세상을 떠났다.

명종이 위독하자 후사를 정해야 했는데, 명종은 대답할 수 없을만큼 위독했기에 명종 비 인순왕후 심씨에게 후사를 결정해달라고 요청했다.

중종과 창빈 안씨의 아들인 덕흥군(일곱째 아들, 혹은 아홉째 아들로 기록됨)의 셋째 아들 이균이 후사로 결정되었다. 이균에 대한 이야기로, 명종이 종친 자제들을 궁중에 불러 머리 크기를 알려고 한다며 익선관을 써 보라고 한 적이 있었다. 이때 여러 왕손들이 익선관을 써보았는데, 가장 어린 이균이 두 손으로 관을 받들어 어전에 놓으며 사양하였다고 한다. 이렇게 덕흥군의 셋째 아들 하성군 이균이 후사를 잇게 되는데, 후궁 소생의 손자가 왕위에 오르는 일은 이전에 없었기에 방계 승통을 통한 정통성이 없는 첫 왕이었다.

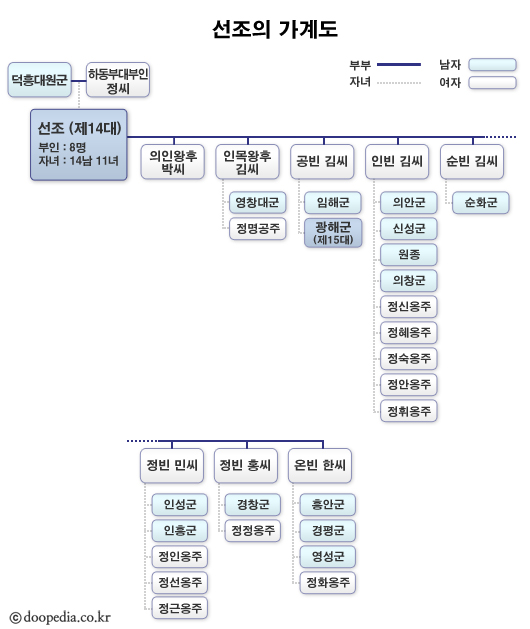

선조는 방계 승통의 콤플렉스를 갖고 있었다. 명종도 아닌 인순왕후에게서 전교를 받았으며 인순왕후와 영의정 이준경 우의정 심통원에 의해 선택된 왕인 것이다. 가례를 올리지 않은 선조는 재위 2년 박응순의 딸과 혼인했는데 인읜왕후 박씨이다. 의인왕후 박씨에게는 소생이 없었고 6명의 후궁에게서 왕자 13명과 옹주 10명을 낳아서 후사 문제가 있었다. 공빈 김씨 소생의 1남 임해군, 2남 광해군이 있었고 인빈 김씨 소생의 3남 의안군과 4남 신성군이 있었다. 맏아들인 임해군은 성격이 과격해서 대신들이 꺼려했다 하고 대신들의 신망을 받은 왕자는 2남 광해군이었다.

선조24년(1591) 세자 책봉 문제로 시끄러웠다. 재위 24년이 되도록 세자 자리가 비어 있었기에 우의정 유성룡, 좌의정 정철, 영의정 이상해가 논의하려했는데, 영의정은 북인, 우의정은 남인, 정철은 서인이었다. 유성룡과 정철은 광해군을 생각하고 있었으나 이상해는 신성군에게 뜻이 있었기에 합의를 이루지 못했다. 이산해는 모략을 꾸며서 '좌상 정철이 광해군을 세자로 세운 후 신성군 모자를 없애 버리려 한다'는 말을 인빈 김씨의 오라버니 김공량 귀에 들어가게 하였고 인빈은 선조에게 고하였다. 얼마 후 우의정 유성룡과 좌의정 정철이 선조에게 세자 자리로 광해군을 추천하자 선조는 화를 내고, 좌의정 정철은 이산해의 탄핵으로 파직당하고 유배를 가게 된다. 이렇게 세자 책봉은 또다시 미뤄졌다.

선조25년(1592) 임진왜란이 발발했는데, 왜적들이 밀고 오자 선조는 서울을 버리고 도망을 결정한다. 왕이 백성을 버리고 도망갔다는 소문에 백성들은 대궐에 난입해 장예원에 불을 지르기도 했다. 선조가 개성에 이르렀을때 백성들은 어가를 막고 왕을 비난하며 돌을 던지기도 했다고 한다. 광해군은 이렇게 혼란한 시기에 세자에 책봉되었다. 광해군은 맹산 곡산 이천 등지를 순회하며 왜군을 교란시켰다. 이순신의 활약과 의병과 명나라의 도움으로 위기를 넘기자 선조는 광해군이 왕위를 탐낸다 의심하기 시작했다.

1596년 명나라가 선조를 폐하고 광해군을 국왕으로 책봉할지 모른다는 의구심에 전위를 하겠다는 소동을 벌이기도 했다. 정유재란이 끝난 1600년 의인왕후 박씨가 세상을 떠나자 선조는 51살이 되던 해에 김제남의19살밖에 안된 딸을 새로운 왕비로 맞이했다. 적자에 대한 욕심이 있던 선조는 두번째 왕비 인목왕후에게서 영창대군이 얻었다.

명나라가 광해군이 둘째아들인것을 빌미로 세자 책봉을 거부했다. 당시 명의 신종이 둘쨰아들 복왕 상에게 뜻을 두고 맏아들인 광종을 세우려 하지 않자, 명의 예부에서 신종의 맏아들 광중을 위해 광해군의 세자 책봉을 거부하고 있었다. 의인왕후가 사망하자 예관이 다시 세자 책봉을 위한 사신을 보내자고 하였으나 선조는 왕비 책봉은 하지 않고 세자 책봉만 청하는 것은 무슨 까닭이냐며 화를 냈다고 한다. 인목왕후 측에서 기록한 <계축일기>에 따르면 인목왕후가 임신했을때 광해군의 장인 유자신이 인목왕후를 낙태시키기 위해 방해공작을 했다고 비난하기도 했다.

선조 시대는 정치인들의 분열로 당파가 나타나 당쟁 속에서 정치적 혼란이 많았다. 재위 초기에 훈구파와 사림파 갈등 속에서 억울하게 희생당한 사람들을 신원해주고 선비들에게 해를 입힌 훈구세력들에게 벌을 내렸다. 기묘사화 때 화를 당한 조광조를 증직하고 남곤의 관착은 추탈하였으며 알사사화 때 윤임을 죽인 윤원형의 공적을 삭탈하기도 했다. 실력에 의해 등용을 하여 이황 이이 등 많은 인재들이 등용되었다.

사림의 정권 친출로 당파가 만들어졌는데 동인, 서인으로 분당되어 혼선을 가져왔다.

재위22년(1589) 정여립이 반란을 꾀하고 있다는 고변에서 시작해 1591년까지 수많은 동인 인물들이 희생되었는데 이 사건을 기축사화 기축옥사 라고 한다. 정여립은 원래는 서인인 이이 성혼과 가까이 지내다 후에 동인 이발 과 가까이 지냈는데, 이이가 죽은 뒤 공개적으로 이이와 성혼을 비판하여 서인의 반감을 샀다. 동인의 중심인물로 떠오른 정여립은 벼슬을 그만두고 전주로 내려가 대동계를 조직했고, 전라도 도서 지방에 침입한 왜구를 격퇴하기도 했다. 1589년 한준, 이축, 박충간 등은 정여립이 대동계를 이끌고 반란을 꾀한다고 선조에게 고변하였다. 정여립은 갑작스럽게 죽게 되었는데 서인 세력은 동인 세력을 제거하고 정권을 장악하기 위해 이 사건을 확대하였고, 2년넘게 서인인 정철의 주도 아래 동인 인물들이 탄압받았다. 정여립과 가까이 지냈다는 이유로 고문을 받고 죽임을 당했고, 동인 핵심인물들이 파직되었다. 정여립과 관련된 국문은 3년 가까이 계속되었는데 이 기간동안 동인이었던 호남 사대부 1000여 명이 화를 입었다고 기록하고 있다. 이후로 서인이 정국을 주도하게 되었고, 이후 호남 출신의 관직 등용에 제한이 가해지기도 했다. 선조가 정철을 파직함으로써 기축년에 시작된 옥사가 막을 내렸다. 기축옥사는 조선의 당쟁을 심화시키는 계기가 되었으며 이후 동인과 서인의 갈증은 점차 심화되었다. 서인을 치죄하는 문제를 놓고 강건파와 온간파가 대립하여 동인은 남인과 북인으로 갈라지게 되어 정쟁은 더욱 깊어졌다.

재위40년(1607) 선조의 병이 심해졌고 선조는 광해군에게 전위하고자 하였다. 당시 영창대군은 두살이었다. 영의정 유경영의 소북 세력은 영창대군을 지지하였기에 이를 반대하였다. 인목왕후는 왕의 전교를 따르라 언문 전지도 내렸으나 소북 세력은 전교받기를 거부하였다. 대북 세력인 공조참판 정인홍은 왕이 전위 전교를 내리는데 영의정이 반대하고 왕비의 전지를 받지 않음을 비난하며 세자를 동요시키고 종사를 위태롭게 한 영의정 유경영을 공격하였는데 선조는 오히려 정인홍을 꾸짖었다 한다. 선조의 몸이 조금 나아지자 정인홍은 귀양보내졌다.

선조는 정인홍의 상소 이후 세자가 문안을 할 때면, "명의 책봉도 받지 못했는데 왜 세자라고 청하는가? 앞으로는 문안하지 말라" 라고 하기도 했다.

재위41년(1408) 선조는 병이 악화되었고 세상을 떠났다. 이날 임종을 지킨 인물은 인목왕후였는데, 당시 전례에 따르면 부인은 임종을 볼 수 없다 하였음에도 인목왕후는 곁을 떠나지 않았다고 한다. 그리고 35세의 세자 광해군이 즉위했다.

당시 영의정 유경영은 세자의 당일 즉위를 반대하였는데, 세자는 다음날 즉위식을 거행했다. 유경영은 다음날 중도부처시켰다가 9월에 유배지에서 사사했다. 유경영의 몰락과 함께 소북 세력은 사라지고, 대북 세력이 정권을 차지했다. 일부 대신들과 명에서 임해군을 왕으로 즉위시킬것을 주장하는 일이 있었는데 광해군은 임해군을 강화로 유배 보냈다. <광해군일기>에 따르면 다음해에 이정표가 독을 들고 찾아갔으나 임해군이 거부해 이정표가 목을 졸라 죽였다고 한다.

광해군에게 위협적인 존재는 임해군 뿐이 아니었다. 영창대군은 비록 나이는 어렸지만 선조의 적자였고, 인목왕후는 대비였다. 인목대비의 친정아버지인 김제남은 광해군을 지지했기에 광해군과 대북 세력은 영창대군을 견제할 수밖에 없었다.

광해군5년(1613) 서인 정승 박순의 서자인 박응서는 7명의 서자와 사생계를 조직하였는데, 거사 자금을 마련하기 위해 지나던 상인일 살해한 일로 붙잡혀왔다. 박응서는 김제남의 사주를 받아 영창대군을 추대하려는 반역사건을 고했다. 진위 여부는 알 수 없지만 이 일로 김제남은 사사되고 영차대군은 강화도로 유배되었다가 죽었다.

인목대비의 아버지와 아들을 죽인 광해군과 대북세력은 인목왕후를 대비로 모실수 없었기에 3년 후 대신들은 폐모론을 주청하였다. 광해군10년 광해군은 인목대비를 폐하고 서궁으로 칭하면서 유폐시켰다. 인목대비를 유폐시킨 일로 서론들은 이를 명분 삼아 세력을 모았기 때문에 광해군이 인목대비를 폐한것은 제 발등을 찍은 것이다.

'아는것이힘이다 > 조선역사' 카테고리의 다른 글

| 당쟁의 대립 속 경종의 갑작스런 죽음 (0) | 2019.07.31 |

|---|---|

| 예송논쟁의 중심 18대 임금 현종과 명성왕후 (0) | 2019.07.30 |

| 북벌을 꿈꾼 효종 (0) | 2019.07.30 |

| 청에서 귀국한 소현세자의 두달만의 죽음 (0) | 2019.07.22 |

| 9개월의 임금 인종과 문정왕후 (0) | 2019.07.22 |

| 중종의 왕비들과 대윤 소윤의 갈등 (0) | 2019.07.21 |

| 예종의 짧은 1년 3개월 후 성종은 어떻게 왕이 되었나 (0) | 2019.07.21 |

| 인조의 후궁 귀인 조씨과 강빈옥사 (2) | 2019.07.20 |